水源確保のために井戸掘削位置を選定する場合には、周辺の地質踏査、各種の物理探査を行い、最も有望な地点を選ぶ必要がある。

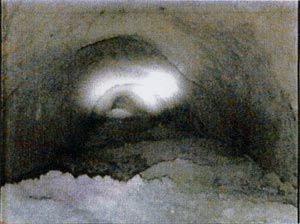

山岳地域における地下水貯留層は一般に、岩盤中の割れ目や断層破砕帯の破砕ゾーン等であり、岩盤の裂か水である。

物理探査の手法としては次の方法があり、地質条件により適宜組み合わせて利用している。

◆鹿児島県土地開発公社発注による井戸工事(掘削径445mm、深度220m、仕上がり径305mm)が完成しました。

各調査の計画と探査計画

| 調査項目 |

|---|

| 地表踏査 (既存資料の収集・空中写真判読) 調査の概要 ・地質構造,分布地質、断層破砕帯等を把握する ・既存資料、物理探査結果と総合的に水理構造を評価する資料とする 探査計画 調査周辺一体を広範囲に踏査するリニアメント抽出、空中写真判読結果等も参考とする |

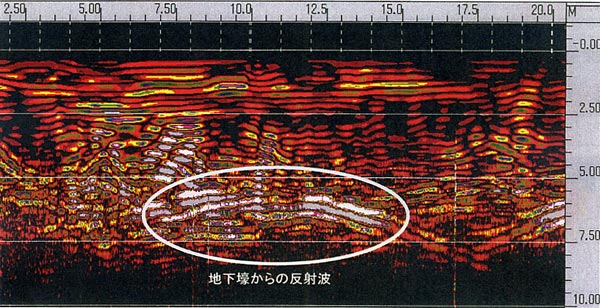

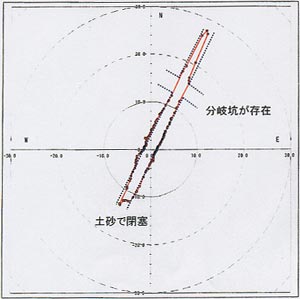

| 電気探査 ・水平探査 ・垂直探査 ・二次元探査(比抵抗映像法) 調査の概要 ・地下の比抵抗分布を水平・垂直分布図として把握する ・地下の比抵抗構造と地質構造より地下水脈を評価する 探査計画 探査個所、側線は、地質構造を踏まえて計画する二次元探査では、断層の傾きも検出可能で有効 |

| 放射能探査 調査の概要 ・地表面の自然放射線量を平面的に把握する ・自然放射線量は地下深部から岩盤の開口した割れ目や裂か帯を通じて上昇するため、このような箇所では周囲より高い値として検出される 探査計画 調査地点は、面的にグリッド状に設定 地表部に未固結層が堆積している箇所では、地下からの放射線が遮断されて検出が困難 |

| 重力探査 調査の概要 ・地下の重力分布を平面的に把握する ・重力分布より断層破砕帯等の大きな地質構造を把握する 探査計画 調査地点は、面的にグリッド状に設定 規模の小さい地質構造の検出は困難 |

| 孔内試験 調査の概要 ・掘削したボーリング孔内において電気検分を行い、比抵抗分布より透水(帯水)ゾーンを把握する ・揚水試験より揚水量(限界揚水量)を把握する 探査計画 井戸仕上げの設計施工の礎資料とする ストレーナ設置位置ポンプ位置ポンプ容量等 |

◎電気探査による井戸掘削候補地点調査例