火砕流(20年前までは“軽石流”と呼ばれる場合が多かった)堆積物の一部または全部は溶結し、非溶結部に漸移する。狭義の“しらす”は軽石流堆積物の非溶結部のみを意味する。一方、強く溶結した部分は「溶結凝灰岩」であるが、南九州では古くからこれを“灰石”と呼び,しらすと区別されている

(九州地方土木地質図 昭和63年3月)。

しらすの噴出源としては、北から加久藤カルデラ(霧島〜加久藤盆地)、姶良カルデラ(鹿児島湾刑部)、阿多カルデラ(鹿児島湾南部)、鬼界カルデラ(硫黄島〜竹島)などが考えられている。噴出時代は更新世後期(1〜30万年前)である。

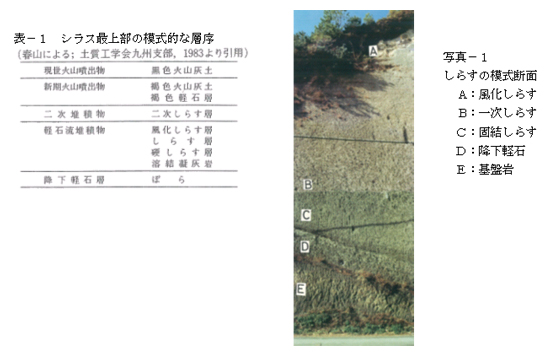

土質工学の立場からは,工学的性質を重視した次のような用語で呼ばれている。

| 一次しらす |

:軽石流堆積物の非溶結部(狭義のしらす)。 |

| 二次しらす |

:軽石流・降下軽石堆積物の水中および陸上における二次堆積層。 |

| 固結しらす(硬しらす) |

:溶結度が弱い軽石流堆積物。 |

| 風化しらす |

:一次しらすおよび二次しらすの風化層,かなりの層厚をもって粘性土化している。 |

| 白しらす・赤しらす |

:しらすにそれらの色調を表わす語を冠したもの。白しらすは一次しらすに,赤しらすは風化しらすに対応する場合が多い。 |

| ぼら |

:降下軽石に対して用いられる。この風化層は風化しらすと同様の性質をもつが,新鮮な降下軽石はしらすに含めない。 |

| 極軟質しらす・軟質しらす・中硬質しらすおよび硬質しらす |

:山中式土壌硬度計を用いて測定した指標硬度による地山しらすの判別分類名(土質工学会しらす基準化委員会,1979)。 |

大隅半島では、洪積層中に上下2層のしらす(軽石流堆積物と表記)が分布している。各地層の厚さは場所によって変化する。地表面付近の軽石流堆積物の模式的な層序を表−1に示す。しらす地帯の斜面崩壊は台地辺縁部で多発する。しかし,最近しらす層自体の崩壊は非常に少なくなり,軽石層,火山灰層,あるいは二次しらす層の崩壊が頻発している。崩壊形態は,土地利用の変化や防災対策の実施によって変化している。

地山しらすの工学的性質は溶結度や物理化学的成分によって異なる。それらの性質を総括的に,しかも単純に表現し得るものとしてしらす基質部の硬さが注目され,硬さによるしらすの分類法が提案されている。しらすの工学的分類方法は,軽石流堆積物を適用範囲とする,山中式土壌硬度計で測定された指標硬度を用いて行なわれている。判別分類結果は,地質構造,地下水状況等と合わせて切土工の設計施工等に利用されている(表−2)。

表−2 地山しらすの判別分類に基づく切土工の設計指針

写真−2 しらす(一次しらす)の露出例 写真−3 ぼら(第4ぼら:風化したもの)